عن «هواجس» جيل جديد يكتب الرواية في مصر (سلسلة حوارات)... الروائي محمد عبد الرازق: الكتابة تجربة «فردانية» تنبع من «همٍ وسؤالٍ» شخصي والانخراط في الوسط الثقافي «مفسدة»

كتب: عرفة محمد أحمد

نحن جيل لا يخجل من الكتابة عن ذاته أو هزائمه الشخصية

احترقنا بـ«هزيمة ثورة يناير» ولا أتعاطف مع شخصيات رواياتي

الاهتمام بالاقتباسات «بوظ» الرواية وأنا من أنصار «الهامش في الأدب»

عقب تحويل روايته الشهيرة إلى مسلسلٍ تليفزيوني من بطولة فنانٍ قديرٍ، حدَّثني الكاتب معروف البسيوني (اسم مستعار) عن ضيقه من الملاحقة دائماً للإدلاء بتصريحاتٍ صحفيةٍ، أو لإجراء حواراتٍ عن الرواية، معترفاً أنَّ الملل أصابه؛ صار متعباً ولم يعد يملكُ جديداً يقوله عن تجربته الروائية.

قال لي: «كلما حدَّثنى أحدهم عن حوارٍ صحفي.. قلت له بكل حبٍ: آرائي وتصريحاتي منشورةٌ في كل مكانٍ.. خذ منها ما يعجبك ولن أعترض».

أقتنعتُ بكلام الروائي الكبير عن «الملل» وعدم امتلاكه جديداً يكشف عنه، وعقب هذا الحديث، لمعت في ذهني فكرةُ التجهيز لإجراء سلسلةٍ من الحوارات مع الجيل الجديد الذي يكتب الرواية في مصر، روائيون يقدمون تجارب إلى حدٍ ما حققت نجاحاً، وصل بعضهم إلى قوائم جوائز أدبيةٍ شهيرةٍ، أو التواجد في قوائم «الأعلى مبيعاً»، وبعضهم لديه ما يقوله عن أحلامه وطموحاته في الكتابة وتجربته في الحياة… فلماذا لا نمنح الفرصة الكاملة والكافية لهذه «الأصوات الجديدة» في كتابة الرواية المصرية أن تتحدث؟

أحاولُ في تلك السلسلة الكشف عن «الهواجس والأحلام» التي تطارد هذا الجيل الجديد في كتابة الرواية، رؤيتهم لـلقضايا التي يطرحونها في أعمالهم؛ سواء كانت رؤيةً سياسيةً تتعلق بـ«ثورة يناير»، أو رؤيتهم للقضايا الاجتماعية التي ضجَّت بها أعمالهم، ومن أين تكونت الذائقة الأدبية لهؤلاء؟

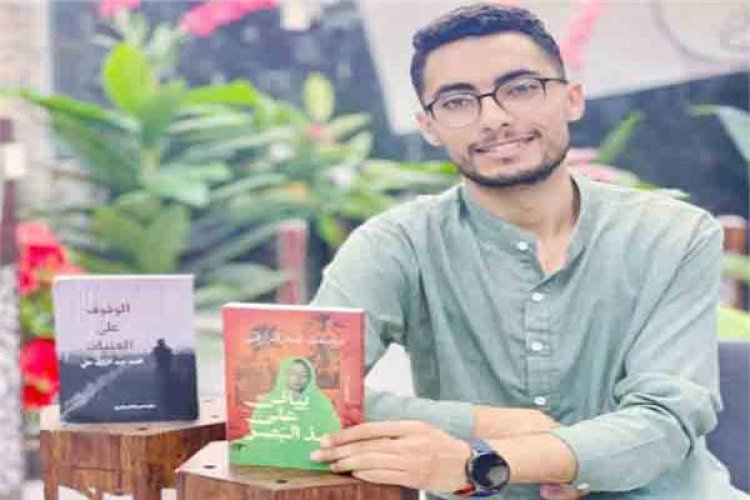

محمد عبد الرازق، كان أول كاتبٍ قررت محاورته في سلسلةٍ تضم «روائيين وروائيات» بينهم - إلى حدٍ ما - عوامل مشتركة مثل «السن»، التركيز أكثر على كتابة الرواية، التجربة المختلفة التي يحاول تقديمها، الاحتكاك بالصحافة من خلال نشر موضوعاتٍ قليلةٍ في مواقع معروفة.

«عبد الرازق» طبيبُ أسنانٍ وكاتبٌ مصري تناولت روايته الأولى «الوقوف على العتبات» أجواء ثورة يناير وهزيمتها، ومعاناة أبطالٍ ينتمون إلى «حزب الكنبة»؛ يحبون ثورة يناير ولكنهم لم يشاركوا فيها. بينما تتبع روايته الثانية «بياضٌ على مد البصر» حادثة قتل فتاةٍ، وهي عملٌ يتخذ من الجريمة دافعًا لسردِ حكايتها، متجاوزةً تصنيف «أدب الجريمة» الخفيف، وفيها يحاول الروائي الشاب محمد عبد الرازق خلال الأحداث تفنيد مفهوم «الفضيحة» داخل المجتمعات الضيقة وسلطته المعنوية على أفرادها.

لـ«محمد عبد الرازق» أيضاً مجموعةٌ قصصيةٌ تحمل عنوان «عن تشوهات القفص الصدري»، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لمسابقة «يحيى الطاهر عبد الله» في دورتها الأولى عام 2021، كما نشر قصصاً وموضوعاتٍ صحفيةً في عددٍ من الدوريات الشهيرة مثل: «الثقافة الجديدة، أخبار الأدب، ميريت الثقافية»، ومواقع «المنصة، إضاءات، أراجيك».

أصدرت روايتين، ولك مجموعة قصصية غير منشورةٍ، وتقول «إنك تحب الكتابة وتشك أنها تحبك».. ما قصة اللحظة الأولى التي اكتشفت فيها حبك للكتابة وقررت أن تكون كاتباً؟

أقرأ منذ كنتُ صغيراً، والدي عبد الرازق علي إسماعيل كان إمام جامعٍ، محباً للقراءة والثقافة، ويمتلك مكتبةً كبيرةً، فكنت أقرأ الجرائد والمجلات الخاصة بالأطفال مثل «ميكي» و«براعم الإيمان» التي كانت تأتي من الكويت. أما لحظة الكشف أو التنوير فقد كنت في الصف الثاني الإعدادي عندما قرأت رواية «لقاء هناك» للكاتب ثروت أباظة «فعجبتني جدا»، ثم في الصف الثاني الثانوي قرأت ثلاثية نجيب محفوظ، وفي رواية «قصر الشوق» قلت: «أنا لازم أكتب وأصير روائياً».

بعد لحظة التنوير هذه، وقرارك أن تكون روائياً.. كيف بدأت في تكوين ذائقتك الفنية أو من أين جاءت مصادر تشكيل تلك الذائقة الخاصة بك؟

أُشبّه الذائقة الفنية بـ«العضلة» التي تكاد تخضع للتمرِين المستمر مع الوقت حتى يكون لك حسٌ نقدي، وحسٌ في الاختيار؛ هي عمليةٌ تشبه أيضاً تناولك يومياً أكلاً صحياً، فبدأتُ بقراءة نجيب محفوظ ثم محمد مستجاب، ثم محمد المنسي قنديل. وبعد فترةٍ العالم الخاص بي واختياراتي صارت مكونةً من 3 مكوناتٍ؛ القضايا والأفكار التي أريد الاشتباك معها مثل تناولي لـ«ثورة يناير» في رواية «الوقوف على العتبات»، أو العنف ضد الفتيات كما في روايتي «بياضٌ على مد البصر»، ثم القضية الفلسطينية والحديث عن الاحتلال، دائماً أرى العمل الذي أكتبه هو العمل الذي أريد قراءاته، ثالثاً أكتب حتى يحبني أصدقائي كما يقول «ماركيز»، أنا أرى أنَّ الدائرة المحيطة بك، والقراء الأوائل الذي يقرؤون لك يحددون تصوراتك، خاصةً أنَّ الرأي الفني يختلفُ من قارئ إلى آخر، وهذا بدوره قد يغير مسار العمل الروائي.

بعد أن واجهت القراء والنقاد بروايتين، هل أنت راضٍ عما حققته الروايتان وهل صرت تكتب على أرضٍ ثابتةٍ دون الخوف من عملية النشر؟

إلى الآن أنا راضٍ عن الخطوات فقط، ولكن لستُ راضياً عن أعمالي بشكلٍ كاملٍ؛ في الخطوة الأولى كان مهماً نشر روايتي «الوقوف على العتبات»؛ فقد كتبتها وخضعت مسوداتِها للمراجعة ولم يعد هناك جديدٌ أضيفه. أما الرواية الثانية «بياضٌ على مد البصر» فقد كُتبت ضمن ورشة للكاتبة الصحفية والروائية منصورة عز الدين؛ تلك كانت خطوةً مهمةً؛ وأضافت لي الكثير «فنياً». ولكن لازلت أحاول الوصول إلى «الشكل البيرفكت».

روايتك الأولى «الوقوف على العتبات» كان جوها مشبعاً بالحديث عن الثورة، وأبطالها يعانون على الرغم من عدم مشاركتهم بها.. هل أردت تناول رؤية جيلك لـ«ثورة يناير» من خلال هذا العمل؟

بالتأكيد.. أنا تفتَّح وعيي مع «ثورة يناير» تماماً، والتعبير عن «هزيمة الثورة» جاء حتى ولو بصورةٍ شخصيةٍ وليست جماعيةً؛ أنا ككاتب كان لي طموحات ومشاريع «ماتت» مع هزيمة الثورة، التساؤل كان عن الهزيمة وفي الوقت نفسه تساؤل عن معنى الثورة، وتقديم مختلف لها، من خلال الرواية «كنا بنبص على الثورة ولكن من بعيدٍ»، أبطال الرواية كانوا مهزومين على الرغم من عدم مشاركتهم فيها. نحن الجيل الذي احترق تماماً بهزيمة ثورة يناير، الكل كان يدور في ذهنه تساؤل: «هل لو قامت الثورة تاني هنشارك فيها؟. عندما عدتُ لقراءة الرواية أحسست أنَّ بها دعوةً صريحةً للإقرار بهزيمة ثورة يناير، كما أننا ما زلنا نحن والسلطة محبوسين في لحظة 28 يناير 2011، أرى أنه يجب تجاوز تلك اللحظة، لأننا في «حالة صفرية».. يجب أن نتقدم، أو نتجاوز هذا الأمر.

بعض الأصوات ترى أنه من المبكر الكتابة عن الثورة رغم مرور كل تلك السنوات والتغيرات التي عصفت بالمجتمع في المجالات كلها.. ما رأيك؟

الفكرة ليست في ما يجب أو ما لا يجب الكتابة عنه.. ولكن في ماذا تكتب وكيف تكتب؟. أنا قرأتُ مثلاً رواية «أجندة سيد الأهل» للروائي أحمد صبري أبو الفتوح، وهي عن الثورة، وكانت روايةً لطيفةً، ثم قرأت أعمالاً كلها «بكائيات ولطميات» عن ثورة يناير.. هناك نقطة أخرى وهي أنه لن نستطيع أن نحلل حدثاً دون أن نكتب عنه. نحن نحتاج إلى سماع وجهات نظر مختلفة من اليساريين والاشتراكيين والإسلاميين، لا بدَّ من معرفة كل «السرديات»، وكذلك الإطلاع على التجربة.

هناك وجهة نظر أعجبتني ملخصها أن روايتك «الوقوف على العتبات» كانت تقول إنَّ «ثورة يناير» انعزلت بيد مُريديها قبل أعدائها.. هل كان ذلك صحيحاً؟

قراءةٌ قد تكون صحيحةً، ولكن لم أقصد قول ذلك بصورةٍ كاملةٍ، الرواية في الأصل تتحدث عن «حزب الكنبة»، أبطال الرواية أحبوا ثورة يناير ولكنهم لم يشاركوا فيها، الثورة هُزمت بيد أبنائها، ثم التكالب على المكاسب، شعارات «عيش، حرية، عدالة اجتماعية» كانت حاضرةً في أول «18» يوماً فقط من عمر الثورة، ثم جاءت المعارك والاستفتاءات والانتخابات.

«علي» بطل الرواية كان شخصيةً مهزومةً ويعمل مدرس تاريخٍ وطوال الرواية يعاني من ترك زوجته له.. هل كان اختيار «التاريخ» له دلالة معينة؟

من الممكن أن يكون فيه نوع من «الرمزية»، في البداية «علي» كان «مدرس إنجليزي» ثم غيرته، وهو شخصية مهزومة ومأزومَة، وليس على قدرٍ كبيرٍ من الثقافة. اختيار مهنة «مدرس التاريخ» ربما كان فيها «تناص» مع الأحداث أيضاً.

جو روايتك الثانية «بياضٌ على مد البصر» كان كابوسياً؛ عنف وتحرش وقتل وشخصيات بماضٍ آليمٍ.. ألم تخشى من هذا «الجو السوداوي» في الرواية؟

بالطبع لم أخف من هذا «الجو الكابوسي السوداوي» المسيطر على الرواية؛ الإنسان «حزينٌ» بطبعه، كتاباتي عكس شخصيتي؛ منشوراتي على مواقع التواصل الاجتماعي «مرحةٌ» أما الكتابة فتكون حزينةً جداً. ولكن كان عندي تخوف من «حادثة شرف المحارم»، كنت خائفاً من استقبال القراء لها، ولكن رد فعل الناس فاجأني وناقشوا الرواية وفكرتها.

حرصت على تقديم «خلفيات كاملة» لكل شخصيات الرواية.. ما الذي دفعك إلى ذلك؟

إذا اُتيحت لي فرصة كتابة الرواية من جديدٍ، ممكن أحرر الجزئية الخاصة بخلفية الشخصيات، ومن الممكن حذف بعض الأجزاء أيضاً، ولكن كانت تلك الخلفيات عن الشخصيات مهمة جداً؛ الرواية كلها تدور في ليلةٍ واحدةٍ، وأماكن الأحداث أيضاً كانت محدودةً؛ المندرة والبيت والقرية والمقابر، هذه ليست رواية أجيالٍ، ولا توجد مساحةٌ متسعةٌ، الشخصية لن يقابلها القاريء غير مرة واحدة، فكان من الطبيعي أن تفهم الشخصية؛ ولكن المهم أن تقديم تلك الشخصيات في الرواية كان بطريقةٍ مرنةٍ.

كيف اخترت الأسلوب أو التكنيك الفني لكتابة رواية تضج بالمعاناة وشخصياتٍ لها ماضٍ آليمٍ؟

عالم الرواية هو الذي يفرض على الكاتب طريقة كتابتها، كل عملٍ له خصوصية؛ هناك «شيفرة» في العمل من الممكن اكتشافها بعد فصلٍ أو اثنين؛ مثلاً جو الرواية الأولى «الوقوف على العتبات» كان مختلفاً عن الرواية الثانية «بياضٌ على مد البصر»؛ الأولى أحداثها كانت في مدينة نصر، والثانية أحداثها في الأرياف، واستخدمت فيها «راوي عليم» بيلف مع الأفكار والشخصيات طوال الوقت مثل «الكاميرا»، كأنه فيلم «وان شوت». كما أنَّ الرواية تدورُ في ليلةٍ واحدةٍ وعايز أشوف كل الناس وكل الشخصيات.

هاجس السيطرة على الشخصيات أحياناً يؤرق الروائي.. هل وقفت عاجزاً أمام السيطرة على شخصيةٍ في روايتي «الوقوف على العتبات» أو «بياض على مد البصر»؟

هذا الهاجس «مش عندي»؛ أنا عندي قدر من الحيادية؛ بمعنى لا أتعاطف مع أي شخصيةٍ، لا أحس بالشفقة أو الكره، أرى أنا واجبي أن أكتب باحترافيةٍ وحياديةٍ، دائماً أريد وضع القارئ في معضلةٍ؛ ثم يأخذ هو قراره بالتعاطف أو الشفقة، هذه المشاعر ليست مسئولية الكاتب. ولكن القارئ هو الذي يحدد كيف يتعاطف؛ على سبيل المثال أن بصفتي طبيباً ومثقفاً أرفض «ختان الإناث»، ولكن الرواية بها مشهد عن هذه العملية عندما تحاول الجدة «حليمة» إجراء الختان للفتاة على الرغم من وفاتها.

لا أشعر أيضاً أن هناك روايةً عذبتني، فكرة رواية «بياضٌ على مد البصر» جاءت من خبرٍ منشورٍ في موقع «مصراوي» استفزَّني بشدةٍ، وهنا كانت بداية الخيط، ولكن لم يكن هناك تصورٌ كاملٌ للرواية، أو كيف ستكون الأحداث، ثم بدأت التفكير أنه ماذا سيحدث إذا قُتلت هذه الفتاة في المدينة، ثم يعود الأب إلى قريته حتى يدفنها إلى آخره كما حدث في الرواية.

الرواية أغلب أشخاصها يعانون، حتى الضابط الذي يكون دائماً «رمزاً للقوة».. هل الأدب بالفعل من الممكن أن يخفف معاناة البشر؟

أشعرُ أن من مهام الأدب أن يقدم العزاء ويقول إنّ الإنسان «مش لوحده»، لولا الحزن «مكنش الأدب»، وعلى الرغم من ذلك هناك كتابة «ساخرة» ولكنها شديدة «الحلاوة» مثل كتابات محمد عفيفي، حتى إبراهيم أصلان وهو يكتب يكون «دمه خفيف».. الأدب أيضاً يفسر معاناة الإنسان، في تلك الرواية جسدتُ معاناة القتل ومعاناة الفقر والجهل، وبصراحة كنت مهموماً بفكرة «الفضيحة» لأنا مسيطرة على القرية المصرية إلى الآن حتى بعد كل هذا التقدم. ولم أحب أن أقدم الفتاة في صورة الضحية، تركت القارئ يشتبك معها، أنا «مش عايز أكتب صعبانيات.. ولكن أكتب بحياد، وبلغة عارية، تتكون بأقل قدرٍ من الكلمات وتكون مباشرةً».

روايتك الأولى «الوقوف على العتبات» أردت أن تقدم فيها جزءاً من أعضاء «حزب الكنبة» المهزومين من الثورة، أي كان بها حسٌ سياسيٌ واضحٌ، والثانية «بياضٌ على مد البصر» تناولت العنف ضد الفتيات، ودارت حول «جريمة» قتل فتاةٍ… هل تهتم بـ«التصنيف» عند كتابة العمل؟

رواية «اللص والكلاب» لـ نجيب محفوظ تُصنَّف على أنها رواية جريمة، وكذلك رواية «قصة موت معلن» لـ جابرييل جارثيا ماركيز، ولكن من المؤكد أن الروايتين أعمق من ذلك التصنيف بكثيرٍ. التصنيف شيءٌ تجاريٌ، ظهر أكثر بسبب تأثير القراء والجوائز والمكتبات، عندما أكتب عملاً لا أهتم بالتصنيف، ولكن بكيف سيكون هذا النص؟، أنا سأستعير أدوات الجريمة لأكتبَ «أدباً رفيعاً» وليس مهتماً بكتابة رواية جريمة، عملي به عمقٌ وناقش قضيةً من خلال قصةٍ مشوقةٍ، القارئ قد يسعد بقراءاتها ولكن سيخرج من الرواية مشتبكاً مع شيءٍ معينٍ.

هل تهتم بجزئية «الاقتباسات» والمقاطع التي قد تعجب القراء فينقلونّها من صفحات العمل الأدبي إلى الفضاء الأزرق الواسع بـ«السوشيال ميديا» وقد تساعد تلك السلوكيات في انتشار عملٍ ما أحياناً؟

أنا «ثوري» على تلك النقطة؛ الاقتباسات من العوامل التي «بوظت» مفهوم الرواية، بحسها «حكم تكاتك»، الرواية من المهم أن تقدم تجربةً إنسانية تفسرُ لك شيئاً لم تفهمه، وليس منوطاً بها أن تقدم لك حكماً أو جملاً منمقةً. فكرة التجربة الإنسانية لن تحدث إذا كان كل هم المؤلف أن يكتب «جملة شيك تتقص وتتحط على فيسبوك». الرواية تقدم تفسيراً للحياة.

جزئية ثانية تجعلني ضد فكرة «الاقتباسات»، وهي أنَّ الموضوع بدأ يدخل في «سكة المنظَّرة»، أو أنَّ عملية القراءة صارت «أون لاين»، أو القراءة وسط الناس؛ أنا أرى أنَّ القراءة تجربةٌ فرديةٌ، لكن الاهتمام بالاقتباسات تُحوِّل كل تلك العملية إلى «كتابة مزيفة أو fake».

كيف ترى فكرة «المقاربات»؛ بمعنى أن يتم تشبيه كاتب بآخر شهيراً، هذا «نجيب محفوظ السودان» أو هذا «ماركيز مصر»؟

الكتابة والفن في النهاية تجربةٌ فردانيةٌ، «محمد استحالة يكون فلان»، أحب أن يكون العمل بروحي أنا، بصوتي أنا، الاشتباك مع الفن بروح مختلفة ومميزة.

معارض الكتب والمؤتمر وحفلات التوقيع هل تجبر الروائي أن يكون جزءاً من الوسط الثقافي أو الأدبي وحاضراً به دائماً؟

فيه جزء من جوهر الكتابة يتعلق بـ«التخلي» وأن تكون قادراً عليه، وأحياناً يصل هذا التخلي إلى عدم «النشر»؛ بمعنى أن يكتفي الكاتب مثلاً بالكتابة على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو مدونته.

لا أرى الانخراط في الوسط الثقافي بصورةٍ دائمةٍ مكسباً ولكن «مفسدةٌ»، خاصة أنَّ هذا الانخراط يفرضُ عليك حضور حفلات توقيعٍ، وأن تكون جزءاً من المجاملات، فضلاً عن أنه «بيضيَّع الوقت»، أنا أخترت أن أكون «على هامش الهامش»؛ بمعنى أنه لن أعيش في القاهرة، وسأكون بعيداً عن المركزية، ولن أصاحب الجميع، ولن أحضر كل الندوات، ولن أنزل كل المعارض، ولن أكلم «أدمن» الجروبات الثقافية، أو أتحدث «ليل نهار» عن نصي. أرى أن يجب أن تكون هناك مسافةٌ بين كل ذلك، هذه المسافة تجعلك تكتب ما يروق لك أو «اللي على هواك».

في النهاية أنا من أنصار «الهامش» في الأدب، ولكن لست من أنصار العزلة الكاملة التي تتركز في الغياب الشديد والاختفاء عن المشهد، مثل ربيع جابر مثلا في لبنان.

هل ترى أنَّ هناك «انفجاراً أو ثورةً روائيةً» بين أبناء جيلك؟

وإن كنت لستُ مقتنعاً بفكرة «المجايلة»، فالكتابة تجربة «فردانية» أكثر، حتى لو تقاربنا في السن والهم العام، إلا أنه تظل الكتابة نابعةً من همٍ وسؤالٍ شخصي. اليوم هناك طفرة كبيرة في عدد الإصدارات، ومن ثمَّ الأفكار المؤرقة لكل كاتب. أرى كثيرا ممن في «سني» لا يخجلون من الكتابة عن ذواتهم بتعرية كاملة، والاشتباك مع الأفكار القديمة وربما مناطحتها رأساً برأسٍ. وهذا طبيعي، ربما ساعد فيه انتشار «السوشيال الميديا» المهول، ولكن لازلنا في بداية الطريق، لا بد أن تتغير أفكارنا ورؤانا للحياة، وبالتبعبة تجربتنا الفنية ككل. لا زال الوقت مبكرا للحكم.

تكتب مقالاتٍ وموضوعات في المواقع الإليكترونية.. ألا تخشى من تأثر لغتك الروائية باللغة التي يفرضها أحياناً العمل الصحفي أو أن تغرق في دوامة الصحافة؟

أنا «روائي» ولا أرى نفسي غير ذلك، الكتابة في الصحافة بالنسبة لي «حاجة كدا حلاوانيّ.. لما يكون فيه فكرة.. أو موضوع شاغلني».

تعمل طبيب أسنانٍ وتمارس مهنتك يومياً.. هل من الممكن أن تتفرغ في يومٍ من الأيام للأدب كما فعل كثيرون من الأدباء «الأطباء» المشاهير؟

من المبكر السؤال عن هذا الأمر، ولكن لديَّ طموح الكتابة عن موضوعات كثيرة، منها مفهوم الجمال في الطب، ومعاناة المرضى المصريين، أو حتى كيف يغير الألم والدواء نظرتنا للحياة. على أن تكون تلك الأعمال في كتبٍ غير أدبيةٍ «non fiction»، مثل ما يقدمه الجرَّاح الأمريكي «أتول غواندي»، أو ما يشبه كتاب «في أثر عنايات الزيات» لـ إيمان مرسال.

لمَنْ يقرأ محمد عبد الرازق؟

لا توجد قائمةٌ محددةٌ، ولكن هناك أسماء أحرص على القراءة لها على مدار العام؛ نجيب محفوظ، بول اوستر، محمد المخزنجي، إيمان مرسال، منصورة عز الدين، هنري ميللر، ربيع جابر، محمد البساطي هو كاتبي المفضل ولكن ليس النموذج، أقرأ أيضا لـ«آني إرنو»، وبوب ديلان.

هناك كُتَّاب يهتمون بفكرة التجريب واللغة.. هل هناك هاجس إبداعي معين يطاردك؟

ليس هناك هاجس يشغلني في شكل القصة؛ أنا هاجسي الوحيد أن أقدم فناً حقيقياً أصيلاً، أن أكون كاتباً حقيقياً وليس مصطنعاً. أما فكرة المشروع الأدبي فهذا أيضاً يتكون بعد فترةٍ طويلة، أنا حالياً بجرب أفكار أو رؤى.

هل تهتم بالنقد أو حتى المراجعات التي تنشر عن روايتيك؟

لا أهتم بملاحقة المراجعات، قد أهتمُ بالنقد السلبي أكثر حتى أطور من كتابتي، هناك كثيرٌ من المراجعات على «جود ريدز» عن روايتي «بياضٌ على مد البصر»، ومع ذلك لم أنقلها على صفحتي الشخصية، اعتبرها حقاً للقارئ، أنا مهتمٌ أيضاً بتقديم عملٍ يليق بالقارئ لأنه أعطاني وقتاً من يومه، وجزءاً من جهده لقراءة عملي.