عن «هواجس» جيل جديد يكتب الرواية في مصر (سلسلة حوارات).. طه سويدي: أنا «أديب كسول» ولم أجد مبررات كافية لأضع الطب «على الرف» وأتفرغ للكتابة (2 - 2)

كتب: عرفة محمد أحمد

لا طموح عندي فيما يخص الجوائز وأستمتع بمشاركة الكتابة مع الناس

الترجمة قد تمنح الكاتب تفرغاً «مُقنَّعاً» للأديب ولكنها تحتاج مجهوداً بحثياً

لا يصح أن أكتب مدفوعاً برغبة الناس لأن الكتابة عندي «استكشافيةٌ وتعليميةٌ»

هموم الكتابة متغيرةٌ وأحب فكرة «اللغة» واستشكافها في كل نصٍ مكتوبٍ

مستقبلاً لو سنحت لي فرصةً لتدريس «الكتابة» فقد أقرر أن أعطي ذلك فرصةً

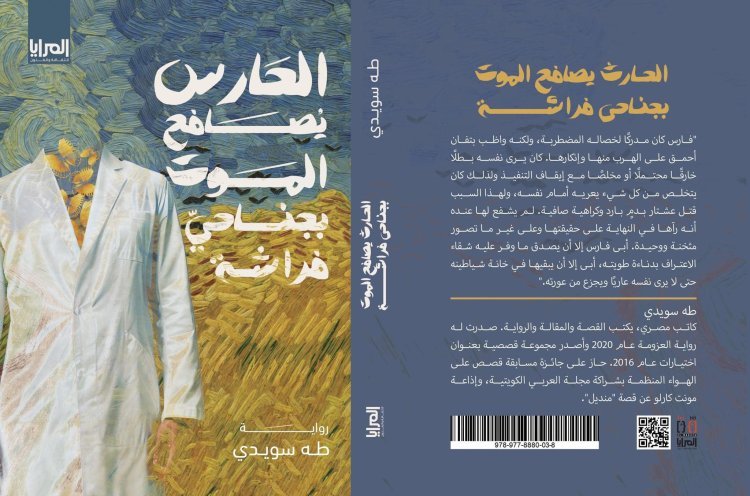

في الفترة التي سبقت الإعداد لهذا الحوار، قرأتُ بالطبع الروايتين اللتين أصدرهما طه سويدي؛ رواية «العزومة» الصادرة عام 2020، و«الحارس يصافح الموت بجناحي فراشة» والصادرة منذ أيامٍ قليلةٍ، وأُعجبت بالروايتين وأبطالَهما.

لقراءة الجزء الأول من الحوار مع الروائي الدكتور طه سويدي اضغط هنا: عن «هواجس» جيل جديد يكتب الرواية في مصر (سلسلة حوارات).. طه سويدي: سأكون سعيدا إذا امتلك «مشروعي الأدبي» لمحة من «عفوية وتلقائية» كتابات إبراهيم أصلان (1 - 2)

وفي أثناء «تفريغ» تسجيلات الحوار فُتنت بتحليل «سويدي» النفسي لشخصيات الروايتين والدوافع الاجتماعية والنفسية التي رسمت وشكلت ظهورهم في هذين العملين، ولا عجب في ذلك؛ فالرجل قبل أن يكون روائياً، هو «طبيبٌ» قادرٌ على تشريح النفس البشرية بصورةٍ قد تختلف عن آخرين ممن يكتبون الأدب.

في الجزء الثاني من حوار الروائي طه سويدي مع «العاصمة»، يقول إنه يحب تخصصه الطبي الذي يعمل به في «المملكة المتحدة»، مشيراً إلى أنه لا يظن أنه سيترك هذا التخصص الطبي للتفرغ للكتابة القصصية والروائية التي تحتاجُ إلى «استقرارٍ مالي».

وفي سياق حديثه عن «الأدباء الأطباء» الذين تفرغوا للكتابة بشكلٍ كاملٍ مثل الدكاترة يوسف إدريس ومحمد المنسي قنديل ومحمد المخزني، يرى «سويدي» أنهم جاؤوا في زمنٍ وعصرٍ غير الذي نعيشه.. موضحاً أنَّ يوسف إدريس ابن زمن أخر، والمؤسسة الثقافية كانت مختلفةً في عصره، وكان الجسر الرابط بين المؤسستين «الثقافية» و«الصحفية» جسراً غير الجسر الموجود الآن؛ كان هناك نوعٌ من أنواع القدرة على التفرغ للكتابة.

ومن الحديث عن صعوبة التفرغ للكتابة الأدبية وشبه استحالتها الآن، سينتقل الحوار مع الروائي طه سويدي إلى جزئيةٍ خاصةٍ بكيفية إيجاد الوقت للكتابة وسط الانشغالات والهموم الطبية اليومية.

وفي هذا السياق يشير «سويدي» إلى إيمانه بمقولة «إذا انتظرت أن تجد وقتاً للكتابة فلن تكتب حرفاً»، وهنا يوضح أهمية «التحايل على اليوم»، والمرونة في التفكير حتى تجد وقتاً للكتابة.

نقاط جديدة وكثيرة عن «الترجمة» و«فنيات الكتابة» و«المشاركة في الجوائز» و«الأدباء الأطباء»، تجدها في الجزء الثاني من حوار الروائي طه سويدي مع «العاصمة»……

في روايتك الثانية «الحارس يصافح الموت بجناحي فراشة».. كيف عاش الدكتور «علي» الغربة النفسية في وطنه وفي المدينة المُتخيَّلة «جريس تاون»؟

الأسباب تختلف، في مصر «علي» واجه الهزيمة والصدمة في المُثل العليا وفي الأشخاص، وهو واقع ما بعد ثورة يناير، وأغلبنا مرّ بتلك التجربة، وهذه الحالة تتسبب في عزلةٍ وانفصالٍ تامٍ عن المجتمع، وتجعل الشخص يسأل نفسه: «هل هذه القيم كانت صحيحةً.. ولا كانت مجرد اشتغالة من الناس».

أما تجربة «علي» في مدينة «جريس تاون» فكانت تمثل الاغتراب عن الأهل والوطن، هذا يجعلك تواجه نفسك بشكلٍ يومي، لا يوجد عوازل بينك وبين نفسك، أنت طول الوقت مع نفسك وأفكارك خاصةً عندما تُقيم في بلدٍ مختلفٍ في الثقافة؛ لا يوجد أهل، لا يوجد أصدقاء.

وعندما تسير برصيدٍ من المشكلات كما في حالة الدكتور «علي» فهذا يزيد من الحالة، يزيد من الانعزال، ويفرض عليك ضرورة التعامل مع المشكلات..

هذا الأمر كان محركاً لشخصية «علي» في الرواية ليحاول أن يجد حلاً لمواجهته مع نفسه، هذه المحاولات تدفع به إلى كثيرٍ من الأخطار والتصرفات غير المحسوبة أو المنطقية لمجرد أن يجد أي معنى أو ليشعر أنه حقق نوعاً من العدالة في حياته، وبالتالي يبرر لنفسه لماذا هو موجود.

غربة «علي» النفسية في مصر هي التي صنعت الرواية، وغربته في مدينة «جريس تاون» هي التي قررت كيف ستسير الرواية.

بعض الكُتَّاب الآن يضعون استطلاعاتٍ على صفحاتهم خاصة بحجم الرواية، بمعني هل القارئ يفضل الرواية الكبيرة الحجم، المتوسطة، النوفلات.. واستطلاعات أخرى تتعلق باختيار اسم الرواية.. إلى أي مدى تؤمن بمشاركة القراء أو حتى الأصدقاء في أثناء كتابة العمل وقبل خروجه للنور؟

هذه نقطةٌ مرعبةٌ وخطأ قاتلٌ بالنسبة لي، حتى المسودة الأولى كنت لا أحب عرضها على أحد باستثناء صديقٍ مقربٍ، في أثناء الكتابة أريد إخراج كل ما يحضر في بالي بدون «فلترةٍ»، وفي مرحلة المراجعة تأتي نقطة «الوعي» و«إيه ينفع وإيه مينفعش».

من الممكن أن يشارك الكاتب كتابته مع عددٍ قليلٍ من الكُتَّاب الذي ينيرون له السكك، ولكن صعب أن يتدخل القارئ في تلك المرحلة، وهذا ليس تقليلاً من القراء، هذه مرحلة «إبداع»، والمشاركة مع القراء قد تضع قيوداً على العملية الإبداعية وتؤثر على شكل العمل: «المركب اللي فيها ريسين تغرق»..

من الممكن أن تجد روائياً يُجري استفتاءً عن عنوان روايته، ولكن هل القارئ الذي يشارك في الاستفتاء قرأ العمل حتى يحدد هذا العنوان الذي لا بدَّ أن يكون نابعاً من تجربة الكاتب؟

لا أؤمن بفكرة مشاركة عملية الإبداع في العلن لأنها ستُكبلني، لا يصح أن أكتب مدفوعاً برغبة الناس وهذه ليست ديكتاتورية؛ كتابة العمل يقررها العمل وفكرته؛ هناك فكرة تصلح فقط قصةً قصيرةً، وأخرى روايةً، بينما تصلح فكرةٌ ثالثةٌ «نوفيلا»، هذا قرارٌ إبداعيٌ في المقام الأول، الكتابة بالنسبة لي «عملية استكشافية وتعليمية»، إذا جعلت الناس يقولون لي: «ماذا أفعل؟» فبهذا الأمر سأحرم نفسي من التجربة والاستكشاف والتعلم.

الجوائز الأدبية ساعدت في اختصار سنواتٍ كثيرةً من العمل بالنسبة للكُتَّاب الشباب.. هل شاركت بـ«العزومة» في مسابقاتٍ أدبيةٍ وهل ستشارك مستقبلاً بروايتك الثانية الصادرة منذ أيامٍ قليلةٍ؟

أعتقد شاركت برواية «العزومة» في جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، أو جائزة يحيى حقي، في الحقيقة لستُ متذكراً بالضبط اسم المسابقة التي شاركت بها.

عموماً لن أشارك بروايتي الثانية «الحارس يصافح الموت بجناحيّ فراشة» في المسابقات أو الجوائز؛ أريدُ التخفف من أي توقعاتٍ، وانتظار النتائج، والإحساس بالإخفاق عندما لا نفوز.

حالياً أستمتع بمشاركة الكتابة مع الناس، أو مع مَنْ أثق في رأيهم، وأكون سعيداً بفكرة الكتابة، فضلاً عن أنَّ الجوائز صارت يحيط بها كثيرٌ من الجدل، وأظن أن الواحد ممكن يبتعد عن هذا الأمر، حالياً لا طموح عندي فيما يخص الجوائز.

فيما يخص سؤال التفرغ للأدب.. هل يمكن أن نصفك يوماً بـ«الأديب» الذي ترك «الطب» من أجل الكتابة على غرار عددٍ من المشاهير مثل يوسف إدريس ومحمد المنسي قنديل.. أو السؤال بطريقةٍ أخرى: متى يمكن أن يتفرغ الطبيب للكتابة؟

هذا سؤالٌ حاضرٌ دائماً، والأمثلة التي ذكرتها مهمةٌ في تأمل هذا السؤال، هم جاؤوا في زمنٍ وعصرٍ غير الذي نعيشه، إذا ذكرنا الراحل يوسف إدريس فـ عصره كان مختلفاً، هو ابن زمن أخر، المؤسسة الثقافية كانت مختلفةً في عصره، كان الجسر الرابط بين المؤسستين «الثقافية» و«الصحفية» جسراً غير الجسر، كان هناك نوعٌ من أنواع القدرة على التفرغ للكتابة سواء كان بالحصول على وظيفةٍ حكوميةٍ كـ التي عُرضت على أمل دنقل ومحمد حافظ رجب وإبراهيم أصلان لدفعهم للتفرغ للكتابة.

أظن أنَّ فكرة التفرغ للأدب حالياً شبه مستحيلة؛ الكتابة التي تضمن لك دخلاً دائماً هي الكتابة الصحفية، والصحافة في مصر والعالم العربي عموماً صارت مهنةً يحيط بها نوعٌ من أنواع التحديات؛ مثل تحديات التمويل والرقابة والاستقرار المتلاعب، والصحفي لا بدَّ أن يكتب في المواقع الإليكترونية وهي مواقع معرضةٌ للإغلاق، وأُغلق منها الكثير، وظهرت مواقع أخرى.

ما أريد أن أقوله أنَّ «الصحافة» كوسيلة تحايل بها «الأدباء» قديماً للتفرغ لـ«الكتابة والأدب» صارت الآن لا تقدم ما يجب أن تقدمه.

ولكن ماذا عن «الترجمة».. كثيرون يلجؤون إليها للتفرغ للأدب أحياناً؟

«الترجمة» قد تمنح «الكاتب» تفرغاً «مُقنَّعاً» للأديب، ولكنها تحتاج أيضاً إلى مجهود بحثي، ويظهر هنا السؤال: «هل تفرغنا للكتابة فعلاً، أم أنَّ الكتابة وُجدت على هامش الترجمة التي ستحتل أغلب الفراغ الوقتي».

بالنسبة لي، لا أظنُ أنني مستقبلاً سأتفرغ للكتابة؛ أنا طبيب أشعة تشخيصية متخصص في المخ والأعصاب، أحب هذا التخصص، ولم أجد بعد مبرراتٍ كافيةً لأضع الطب «على الرف» وأتفرغ للكتابةِ لاعتباراتٍ اقتصاديةٍ.

مستقبلاً لو سنحت لي فرصةً لتدريس الكتابة قد أقرر أن أعطي ذلك فرصةً، التفرغ للكتابة لا بدَّ أن يأتي من خلال وجود «استقرارٍ مالي» يكفل للكاتب هذا التفرغ، حتى الكُتَّاب في العالم الغربي لا أظن أنهم متفرغون للكتابة، ولكن يعملون بشكلٍ جانبيٍّ من خلال تدريس الكتابة الإبداعية، أو من خلال ورش العمل، فضلاً عن أن فكرة المنح مختلفةٌ في العالم الغربي، أمر التفرغ للكتابة صعبٌ جدا إن لم يكن شبه مستحيلٍ.

أجريت سلسلة حوارات ضمَّت «10» روائيين شباب.. منهم «4» أطباء، هل تجد تفسيراً لوجود أطباء كثيرين يمارسون الكتابة ويقدمون أعمالاً جيدةً؟

لا توجد إجابةٌ قاطعةٌ لهذا السؤال، ولكن عندي تفسيرٌ شخصيٌ مبنيٌ على تجربتي، مجتمعنا المصري دائماً ما يدفع أي شخص صاحب موهبةٍ أو حصل على درجةٍ عاليةٍ أن يلتحق بكليات القمة، وفي جيلنا كان أبناء الطبقة الوسطى يلجؤون إلى كليتي «الطب» و«الهندسة» كنوعٍ من أنواع «التحقق»، بينما في الوقت نفسه نجد بلاداً أخرى يتوفر بها دراسة الكتابة أو الفن، لكن لا أعتقد أننا نمتلك فكرة تنمية المواهب أكاديمياً بشكل قد تدفع شخصاً أن يذهب بعيداً ويستثمر فيها.

أن تكون صاحب هواية وأن تقتفي أثر «شغف» ما «صعب» لأنه ليس لدينا تفكير مؤسسي يجعل الشخص يقول: «أنا عملت كذا وكذا»، ممكن الموضوع يكون مبنياً على الحظ بشكلٍ كبيرٍ، قد تجد شخصاً يغني وسط زملائه فيسمعه شخصٌ أخر فيقوده إلى المجال أو النجومية كما كنا نرى في الأفلام، لكن عندنا أي حد لديه موهبة سيسير في سكةٍ أخرى حتى تأتي اللحظة، بمعنى أنَّ هذا سيدفع بأصحاب الشغف إلى مجالاتٍ أخرى؛ في كلية الطب قابلت زملاء ممتازين في العزف على الآلات الموسيقية أو التمثيل المسرحي، وقابلت زملاء كانت «الفيزياء» هي الشغف الأساسي لهم، كلية الطب ستجد بها كثيراً من أصحاب المواهب.

أيضاً في العرف الاجتماعي، كلية الطب كانت الوسيلة المضمونة (أو هكذا كانت) لنيل نوعٍ من أنواع «التحقق»، هذا الأمر يدفع شخصياتٍ تحب الكتابة إلى الالتحاق بكلية الطب.

وهذا يأخذني للعامل الأهم وهو أنَّ دراسة الطب تفرض عليك عزلةً منذ اليوم الأول؛ الامتحانات أنت أخر واحد بتخلص، تقريبا في نصف يوليو، تبدأ الإجازة متأخراً، المواد مختلفة والدراسة باللغة الإنجليزية، فيه نوع من أنواع العزلة تفرض عليك خاصةً في السنين الأولى، وتجعلك بعيداً عن المحيط الذي تعودت أن تكون جزءاً منه.

النقطة الثانية من خلال الكلية وطبيعة الفرع العلمي وهو الطب وممارسته نتعرض لأهم أسئلة الوجود وهو سؤال الحياة والموت، ونرى النفس البشرية في أضعف لحظاتها على الإطلاق، وهي لحظة المرض.. هذا أمرٌ جللٌ يدفع بك إلى نوعٍ من أنواع التأمل والرغبة في تشكيل موقف من الحياة، وهنا قد يُدفَّع الشخص إلى التشدد، التطرف، قد يذهب أناسٌ إلى تبني أفكارٍ جديدةٍ غير التي كانت لديهم وقت التحاقهم بالكلية، وقد يدفع آخرين إلى محاولة التأمل التي تخرج في شكلٍ من أشكال الممارسات الفنية مثل كتابة الشعر، العزف على الآلات الموسيقية، الالتحاق بالفرق المسرحية، أو نجد آخرين تركوا «الطب» نهائيا وذهبوا لتحضير دراساتٍ في علم النفس أو السياسة أو العلاقات الدولية، فإذا كنت لديك ملكة الكتابة، فدراسة الطب ستمنح أو تفرض عليك نوعاً من أنواع «العزلة» تقودك إلى الإمساك بالورقة والقلم.

أما قصة أنَّ كليات الطب نجد منها كُتَّاب متميزين، فأنا شهادتي مجروحة في هذه النقطة، لا نقول إن معظمهم «جيدون»، ولكن لنا أن نقول إن هناك أسماءً جعلتنا نشعر بالفخر مثل: محمد المخزنجي، محمد المنسي قنديل، أحمد خالد توفيق، إبراهيم ناجي.

تحدثت سابقاً عن صعوبة دراسة الطب وممارسته.. كيف تمارس طقوس الكتابة وسط تلك الانشغالات والمهام اليومية والانتقالات وحضور المؤتمرات العلمية؟

ممارسة «الطب» تحتاج إلى سنواتٍ من التدريب؛ الطبيب يمنح نفسه فيها للمستشفى، ويتخلل ذلك امتحاناتٌ قاسيةٌ جداً من أجل تكون شخصاً متمرساً في تخصصك، هذا الاستحواذ على وقتك يؤثر على الشخص الذي ستكونه، يؤثر على علاقاتك بالناس وتفاعلك معهم، هناك صراعٌ نفسيٌ بين اهتماماتك وحياتك التي أُخذت منك، خاصةً في سنين التخصص..

أما كيف أجد الوقت للكتابة، فأنا مغرمٌ بمقولة قالها أحد الكُتَّاب وسمعتها على يوتيوب وهي: «إذا انتظرت أن تجد وقتاً للكتابة فلن تكتب حرفاً»، وهو هنا كان يتحدث مع أصحاب «الدوام الكلي» في العمل وليس الأطباء فقط، لا بدَّ من «التحايل على يومك»، وأهم حاجة المرونة في التفكير، فممن الممكن أن أستيقظ مبكراً فأكتب حتى لو صفحة، من الممكن أن أسهر فأكتب، من الممكن أن أكتب في القطار كما قلت لك في بداية التسجيلات..

أيضا من المهم الوعي بفكرة «المِنح» التي يرسلها لنا القدر وتوفر لنا وقتاً للكتابة؛ إجازة، نقل من شغل لشغل، أسبوع فاضي، هنا تحاول أن تسرق بعض الوقت لتكتب، كل هذا ليس أفضل حاجة، ولكن هذا هو المتاح بالنسبة لي، وهذا ينطبق على القراءة أيضاً.

من 2016 إلى 2024 أصدرت مجموعةً قصصيةً وروايتين.. هل أنت راضٍ عن هذا الإنتاج الأدبي؟

لا أظن أنني أصف نفسي بـ«الكاتب غزير الإنتاج»؛ «3» أعمال في «8» أعوامٍ، أنا راضٍ عن «التجربة» بشكلٍ كبيرٍ، كنت أتمنى أن أكتب أكثر، ولكن أنا «كاتب كسول» والقريبون مني يعرفون ذلك جيداً؛ وفي هذا السياق لا بدَّ أن أتحلى بالواقعية مع نفسي؛ نظراً لظروف حياتي في الفترة السابقة من انشغالاتٍ مهنيةٍ وأسريةٍ وتجربة غربةٍ كانت جديدةً عليَّ.

إنتاجي مقبولُ بالنسبة لي، أخجل من تقديم مجموعتي القصصية الأولى «اختيارات» للناس، أرى أنَّ كان بها أخطاء تحريرية، وكانت ضعيفة فنياً، ولكن لا أريدُ أن أظلم هذا العمل بتلك النظرة النقدية الجامدة؛ فأنا مدينٌ لهذا العمل، لأنه أنقذني في فترةٍ ما كنت في مفترق طرق، والدنيا كانت مظلمةً؛ هذه المجموعة ساعدتني في فترةٍ صعبةٍ، ودفعتني إلى الأمام.

أما رواية «العزومة» فقد حاولت فيها تطوير قدرتي على التحكم في شكل العمل، والتلاعب بأشكال الحكيّ والسرد، ورضيت بما قدمت، وبخصوص رواية «الحارس يصافح الموت بجناحيّ فراشة»، فهي واحدةٌ من الكتابات التي سأحمل لها الكثير من الامتنان، حاولتُ أن أقدم شيئاً ما، هل نجحت أم فلشت.. هذا حكمٌ متروك للقارئ.

بشكلٍ عامٍ مشروعي الكتابي متواضعٌ وقليلٌ، حاولت أن أكون على مقدارٍ من الصدق والجدية بيني وبين نفسي، أتمنى في المستقبل أن تكون الكتابة أكثر انتظاماً وأكثر إنتاجاً، وفي النهاية أنا من أنصار أنَّ «الكم» مهمٌ ولكن ليس بأهمية «النوع والجودة».

وماذا عن الجزئية الخاصة باستقبال القراء لأعمالك ورؤيتهم لما قدمت؟

لا أظن أنَّ أعمالي وصلت حتى إلى «دائرةٍ معقولةٍ» الاتساع؛ مجموعتي القصصية «اختيارات» هي العمل الوحيد الذي نُشر وأنا في مصر، وقتها كنت محتفظاً بعلاقاتي في الأوساط الطبية، في نقابة الأطباء، وبعض الأصدقاء من الصحفيين، وهي كانت الأكثر انتشاراً، والمجموعة قُرئت بشكلٍ فاجأني رغم أنها أقل جودةً من «العزومة»؛ الناس ستحب القصة القصيرة لو أخذت فرصةً، عكس ما يتردد من عدم وجود جمهورٍ لهذا الفن السردي.

بخصوص رواية «العزومة» كنت راضياً عن شكلها، والاستقبال كان مبهراً بالنسبة لي؛ ومَنْ قرأوا الرواية أبهروني بآرائهم: ناس تقول إنها أحبت «يونس»، وآخرون يكرهونه، وقطاع ثالت أحب الجزء الخاص بـ«سيرة الولد»، هذا الأمر جعلني أشعر أنني بصفتي كاتباً فإنني قادرٌ على صناعة شيء قابلٍ للتصديق، بدليل أنَّ الناس تعاملوا بجديةٍ مع تلك الأعمال.

في بعض الفترات كنت أشعر بالإخفاق من عدم مناقشة الرواية بشكلٍ قويٍّ، ولكن هذه أشياءٌ خارجةٌ عن سيطرتي، وهذا يقودنا إلى فكرة أنَّ الكاتب عليه أن يتقبل أنَّ «الناشر» عندما يتسلم العمل، فالكاتب لا حول له ولا قوة، والعمل هو الذي سيقرر: هل سيعيش أو يموت؟

أما روايتي الثانية «الحارس يصافح الموت بجناحي فراشة»، من الصعب أن أقول كيف استقبلها القراء، الوقت مبكر، أنا متصالحٌ مع فكرة أنه قد يقرأها أفرادٌ يُعدون على أصابع اليد الواحدة، أو قد يقرأها كثيرون……. لا نعلم هذا الآن؛ العالم الكتابي مكتظٌ بالأسماء الجميلة والأعمال الرائعة، ولكن دعنا ننتظر ونرى. شخصيا راضٍ عن ما قدمت.

أنت صانع «بودكاست».. كيف ترى الانتشار الكبير لهذا النوع من المحتوى الآن؟

دخلت عالم البودكاست بـ«الصدفة»، هو ظاهرةٌ قديمةٌ جديدةٌ تلفت الانتباه حالياً، وأتعامل معه كـ«هوايةٍ»، وحاولت من خلاله التواصل مع الناس؛ كنت مغترباً ولست محاطاً بناس يشاركونني الاهتمامات نفسها، أيضاً أنا من الذين لا يحبون الظهور «فيديو»، بحب الإذاعة جداً، وتربيت في بيتٍ إذاعيٍّ، وبالنسبة لي أحب فكرة الأداء الصوتي، وعملت في بعض الأفلام القصيرة والورش «أداءً صوتياً»، فالفكرة كانت قريبةً مني، وحاولت تقديم محتوى صوتي، العامل الأخير حسيت أن هناك مساحةً لتقدم كتب غير خيالية للناس، مثل علم النفس، والتاريخ السياسي.

وانتشر «البودكاست» بسبب طبيعة الناس حالياً وإيقاع الحياة، أغلب الناس يقضون وقتاً طويلاً في السفر ووسائل المواصلات، والأمر لا يحتاج إلاَّ «سماعة» لسماع شيء في التليفون، أيضاً نعيش حالياً فكرة الترويج للمعرفة السريعة أو تبسيط المعرفة، وهي فكرةٌ ليست خطأً، ولكن استخدامها قد يكون سيئاً في كثيرٍ من الأحيان.

من أسباب انتشار «البودكاست» أيضاً أنَّ الناس لديهم فكرة تعلم أشياء بدون الذهاب إلى الجامعة، ودون تحضير دراساتٍ، وهذا كله سيصب في مصلحة تلقيّ محتوى سهل التناول، يشبع عند الناس نقطة معرفة أشياءٍ جديدةٍ، وهي نقطةٌ مهمةٌ ولكنها قد تفتح الباب لبعض الناس أن يقدموا محتوى مغلوطاً أو منقوصاً أوخاطئاً.

«البودكاست» نوعٌ من أنواع الحوار بين الناس وبعضها البعض، وهو مهمٌ، يمنع أن يعيش الناس في جزرٍ منعزلةٍ، الظاهرة عموماً «كويسة» ولكن تقابلها تحدياتٍ، ومشكوك في أنها تقدم نوعاً بديلاً عن «حرية الرأي»؛ فـ «البودكاست» في العالم العربي تسيطر عليه شركات إنتاج تتبع بشكلٍ واضحٍ شبكاتٍ إخباريةً مرتبطةً بحكوماتٍ، أو كياناتٍ لها أجندةٌ معينةٌ، وبالتالي هي ستتعرض لنفس تحديات العمل الإعلامي.

سؤالي الأخير يرتبط بعنوان تلك السلسلة الحوارية مع الروائيين الشباب.. ما هواجسك في الكتابة: اللغة، الحكاية، الحبكة، الأسلوب، هل هناك «همٌ معينٌ» تحب الكتابة عنه؟

الكتابة عمليةٌ حركيةٌ وليست ثابتةً، مع كل عملٍ تكون شخصاً مختلفاً، وهموم الكتابة ليست ثابتةً، كل هموم الكتابة «مشروعةٌ»، وتحمل الكثير من الأهمية عند الكٌتَّاب، وكل عملٍ يأتي بسؤاله الكبير؛ في مجموعتي القصصية «اختيارات» كنت مهتماً بفكرة «الغرائبية» وكيف يُنظر إلى الواقع بنظرةٍ غرائبيةٍ بحتةٍ، وفي رواية «العزومة» كنت مهتماً بالأسلوب، وتقديم الحكاية بحبكةٍ متعددةٍ الأوجه، والتلاعب بالسرد، وأسر القارئ في العمل منذ الدقيقة الأولى، وكل هذا الجو من الإثارة.

ثم تعرضت لـ«روبرتو بولانيو» وهو كان شاعراً بالأساس، وأيقظ عندي فكرة الاهتمام باللغة، ثم من خلال الاهتمام باللغة يتم التركيز على مشاعر النص، التجربة الشعورية بالنص، وأنا أظن أنَّ أي شخصٍ كان لديه في البدايات اهتمامٌ أو مغازلات بالشعر، لن يتخلص من فكرة النظر إلى التجربة الشعورية للنص، وهذا ينطبق عليَّ، مع التعرض لمشروع «بولانيو» حسيت أنه مثال ومعه كذلك أذكر الكاتب والشاعر الأرجنتيني الشهير لويس بورخيس.

لماذا انجذبت إلى الاهتمام بفكرة التجربة الشعورية للنص بعد قراءة أعمال لـ«بولانيو» و«بورخيس»؟

أنا وجدت نفسي في منطقة التركيز مع التجربة الشعورية للعمل، وهذه التجربة ستفرض «حبكتها»، أنا مؤمنٌ بضرورة تقديم «الحبكة»، أو شكل الحكاية، أنت تحتاجُ إلى تقديم شيءٍّ للقارئ حتى يلتفت إلى عملك وسط هذا الكبير من الأعمال، ثم بعد ذلك تقدم له من نفس العمل «التجربة الشعورية» التي تريدها، هنا أنا أحاول أن أجاور شيئين قد يرى البعض أنهما لا يجتمعان أصلاً، ولكن هذا هو همي.

هموم الكتابة متغيرةٌ، كل هذه الهموم تشغلني، أحب فكرة «اللغة» واستشكافها في كل مرةٍ وفي كل نصٍ مكتوبٍ؛ اللغة شيءٌ مدهشٌ ومعجزٌ، أظن أنه فيه مساحة لاكتشاف طاقات أجدد في اللغة، ومفتاح تلك التجربة سيكون في الإصغاء للتجربة الشعورية للنص، وترك النص يتحرك بحريةٍ بعيداً عما تريده «الحبكة» أو ما يريده الأسلوب، بعض التحرر مهم للشعور بالصدق والأصالة.