عن «هواجس» جيل جديد يكتب الرواية في مصر (سلسلة حوارات).. طه سويدي: سأكون سعيدا إذا امتلك «مشروعي الأدبي» لمحة من «عفوية وتلقائية» كتابات إبراهيم أصلان (1 - 2)

كتب: عرفة محمد أحمد

أنا ضد تسويق الرواية بـ«التوابل السياسية» بدون أن تقدم إضافاتٍ فنيةً قويةً

مؤمن بالكتابة من أجل البحث عن «الأصالة والصدق» في الحكاية

الكاتب عليه أن يتعامل مع أبطاله بالحذر وبطريقةٍ واعيةٍ

«الأدب» من فترةٍ طويلةٍ به «احتفاءٌ» بالهزيمة

نحن نعيش عصوراً متراكمةً من هزيمة الأفكار الكبرى

قبل التحاقه بـ«كلية الطب» كان لـ«طه سويدي» محاولاتٌ في كتابة «الشعر» و«المسرح»، لكنَّ الدراسة القاسية في هذه الكلية «ستسحق» تلك المحاولات الأدبية الأولى لمدة أعوامٍ، قبل أن يستعيد «سويدي» فعل الكتابة مجدداً، وينتج مجموعةً قصصيةً وروايتين تستحقان القراءة بـ«شغفٍ وحبٍ» شديدين.

شارك «سويدي» بقوةٍ في دورات الكتابة مثل: دورة كتابة الرواية بـ«جامعة لندن سيتي» عام 2017، ودورة «الكتابة عن الهُوية» البرنامج الدولي للكتابة بجامعة «آيوا سيتي» بالولايات المتحدة الأمريكية، دراسة عن بعد عام 2017، ودورة «كيف يكتبون الخيال» بالجامعة نفسها.

يُقيم الروائي طه سويدي في «المملكة المتحدة» منذ سفره أوائل صيف 2017 للعمل طبيب أشعةٍ تشخيصيةٍ متخصصاً في المخ والأعصاب، وإلى جانب ممارسته لـ«مهنة الطب» بصفةٍ منتظمةٍ، فهو قاصٌ وروائيٌ ومقدم بودكاست «كتاب في الخمسينة»، فضلاً عن كتابته عروض الروايات في موقع «إضاءات»، ومقالاتٍ أخرى عن السينما المصرية بمنصة «ميم».

أصدر الروائي طه سويدي عقب الدورات المهمة التي تلقاها في الكتابة «3» أعمالٍ؛ «اختيارات» مجموعة قصصية عن دار «الدار» عام 2016، و«العزومة» رواية عن دار المصري للنشر والتوزيع عام 2020، وفيها يتتبع عبر رحلةٍ مثيرةٍ وتقنيات سرديةٍ رائعةٍ، قصة بطل الرواية «يونس الفار» الذي يختفى بعد أن يرسل يومياته إلى «الراوي» الذي يكتشف مفاجآتٍ عن صاحب تلك اليوميات، صاحب الشخصية «المتمردة».

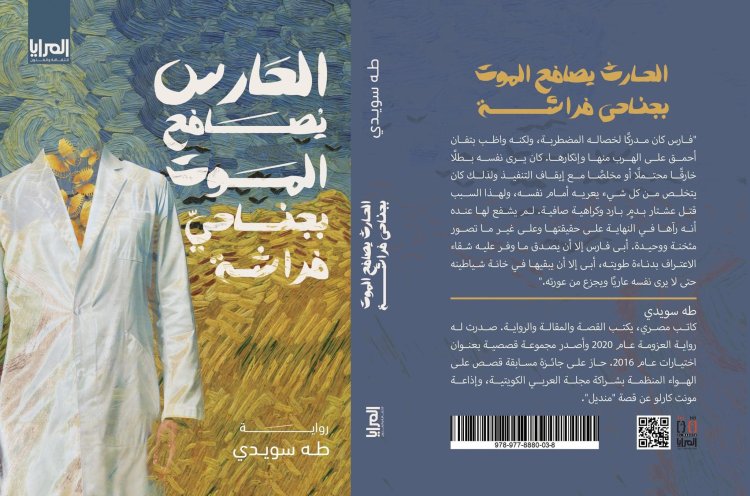

تعد «الحارس يصافح الموت بجناحي فراشة» روايته الثانية والتي صدرت منذ أيامٍ قليلةٍ عن «دار المرايا»، وهي تدور حول طبيبٍ مصريٍّ يعمل في «مدينةٍ متخيَّلةٍ» أطلق عليها مؤلف الرواية اسم «جريس تاون».

حصل «سويدي» على جائزة مسابقة «قصص على الهواء» التي تُنظم بشراكةٍ مجلة «العربي» الكويتية وإذاعة «مونت كارلو» عن قصته «المنديل».

…إلى الجزء الأول من الحوار:

تقريباً «4» أعوام تفصل بين روايتك الأولى «العزومة» والثانية «الحارس يصافح الموت بجناحي فراشة».. ما كواليس كتابة الروايتين من بداية الفكرة وحتى التقديم للنشر؟

الروايتان بينهما تداخلٌ في السياق الزمني الكتابي، وظهرتَا من تجاربٍ كان بها مقدارٌ كبيرٌ من الصدفة؛ رواية «العزومة» بدأتُ فيها آواخر عام 2016 وهذا عام صدور مجموعتي القصصية الأولى «اختيارات»، وفكرة هذه الرواية جاءتني عندما قرأت مجموعةً قصصيةً للشاعر الروسي الكبير «ألكسندر بوشكين» التي تحمل اسم «حكايات كابتن بلكين»، كان عامل فيها حيلةً سرديةً عجبتني فهي عبارةٌ عن قصصٍ يحكيها «كابتن بلكين».

حاولتُ تقليد تلك «الحيلة» لأنني دخلت «الأدب» أصلاً من بوابة القصص القصيرة، وفكرت كتابة حاجةً شبيهةً لها، وعندما بدأتُ الكتابة الموضوع أخذ سياقاً مختلفاً، وأخذتني حبال الغواية والفضول بخصوص شخصية «يونس» فكان شكل الرواية الذي صدرت عليه.

هذه الرواية كُتبت بين عامي 2017 و2019، ولكن لم أكن أكتب باستمرارٍ؛ في ذلك الوقت كنت بخلص أوراق سفري، وبنقل من بلدٍ إلى بلدٍ لأول مرةٍ في حياتي، أنت أكيد متخيل هذه التجربة وهيبتها وتحدياتها، جزءٌ كبيرٌ من تلك الرواية كتبته في أسبوعٍ، ثم كان لديَّ أسبوعين «فاضين» فأنهيت خلالهما الجزء الأغلب من الرواية.

وفي 2018 حاولت نشر الرواية ولكن لم أوفَّق، وهذا ألهمني للرجوع إلى الرواية مرةً ثانيةً، وزيادة الجزء الخاص بها والذي حمل اسم «سيرة الولد»، وأنتهيتُ منها بالكامل في آوخر عام 2018، ثم نُشرت مع دار المصري للنشر والتوزيع، ولكن توقيع العقد كان في 2019.

احكِ لنا أكثر عن كواليس كتابتك لروايتك الثانية «الحارس يصافح الموت بجناحي فراشة» والتي صدرت منذ أيامٍ قليلةٍ مع «دار المرايا»

كنت قد تعرفت إلى الكتب الصوتية، وسمعت كتاباً صوتياً هو «يوميات ستيفن كينج» والحقيقة كان كتاباً ملهماً وهو كان مذكراته في الكتابة، ومن خلاله وجه نصيحةً خاصةً بضرورة الكتابة بشكلٍ يوميٍ منتظمٍ.

عندما سمعتُ هذا الكتاب، كنت أستغرق في المواصلات تقريباً ساعة إلا ربع، فأشتريت «دفتر» وكنت وقتها في خريف 2018، وبدأت أكتب في المواصلات، كنت متخيلا أنَّ تلك الكتابة ستكون مجرد «خواطر»، ولكن أكتشفتُ أن هذا الخط الكتابي جاء في صورة «شخص مسافر» يكتشف نفسه من أولٍ وجديدٍ مع انتهاء الكتابة في يومٍ وبداية كتابةٍ جديدةٍ في اليوم التالي، ولكن كانت كتابةً عائمةً.

الفترة التي كنت أكتب فيها داخل القطار أنتجت «كتابة» وصلت إلى «15» ألف كلمة، وقلت عن هذا المشروع الكتابي التدريبي إنه ليس له مستقبل، وقتها كنت قد نشرت رواية «العزومة»، والحقيقة كان لديَّ مشاريع أدبية أخرى.

ثم تعرفت إلى كاتبٍ أمريكي اسمه «كورت فونيجت» من خلال روايته «إفطار الأبطال» التي صدرت ترجمتها عن دار «المحروسة»، قرأتها وعجبني أسلوبه، وفكرت في تقليد أسلوبه وكان في آخر 2020، هذا الأمر جعلني أتذكر أني كتبت «15» ألف كلمة في القطار، فرجعت لهذه الكتابة وحاولت العمل عليها ولكن «منفعتش».

في الفترة نفسها، تعرفت إلى مشروع الروائي والشاعر التشيلي المعروف «روبروتو بولانيو» كان أحد أصدقائي كلمني عنه؛ وبالفعل كان رجلاً مميزًا، وهو لا يعتمد على «الحبكة» في الكتابة، ولكن يعتمد على الدفعة الشعورية والطاقة اللفظية.

الحقيقة أدين لـ«بولانيو» بمعرفة كيفية الرجوع إلى الـ«15» ألف كلمة، والإمساك بهم، وكيفية عمل مشروع منهم، الرواية استغرقت «4» أعوام لأنه في تلك الفترة كانت هناك أسبابٌ كثيرةٌ للتعطل عن الكتابة باستمرارٍ؛ لاعتباراتٍ وظيفيةٍ وأسريةٍ، كان عندي امتحانات كثيرة طوال الـ«4» أعوام الماضية، وكنت بأنهي موضوع تخصصي، وربنا كرمني بأول مولودٍ وهذا حدث يحتاج تأقلماً على نظامٍ جديدٍ للحياة.

ولكن كل مشروع كبر بظروفه، ومع القراءة الكثيرة لناسٍ قدرت أمسك الخيوط، وأنهيت رواية «الحارس يُصافح الموت بجناحيّ فراشة» في أوائل عام 2023، وبدأت البحث عن ناشرٍ، وأريد أقول إنَّ تلك العملية (أي البحث عن ناشر) هي التي تعطي إيحاءً أنَّ هناك فترةً زمنيةً كبيرةً بين صدور الأعمال الأدبية للكاتب.

رواية «العزومة» كان بها قوةٌ في تقنيات وأساليب الكتابة وفي رأيي تتفوق على روايتك الثانية في هذا الأمر.. حدثنا عن اختيار التقنية المناسبة لكتابة عملك.. بمعنى هل هناك أسلوب أو تقنية معينة تفرض نفسها على كتابة العمل؟

«الشكل الكتابي» كان همي في رواية «العزومة»، وكان دافعاً أيضاً، ويظهر في تلك الرواية أنَّ الإخلاص كان مسخراً لخدمة هذا «الشكل الكتابي»، وتقديم عمل له شكلٌ جيدٌ، وخلال الكتابة بالتأكيد الرواية تُملي عليك أشياءً جديدةً مثل «القيم» التي تريد الحديث عنها، والأسئة الكبرى التي تريد تناولها أو الاقتراب منها في هذا العمل الأدبي.

الأمر كان مختلفاً تماماً في الرواية الثانية «الحارس يصافح الموت بجناحيّ فراشة»؛ في هذا العمل كنت مدفوعاً بفكرة «التأمل» والعمل مع «اللغة» من أجل زرع القارئ في رأس الشخصية، وحابب إن القارئ يكون محبوساً مع «البطل».

في روايتي الثانية، أعطيت لنفسي فرصةً للتجريب في الرواية من خلال وجود نوعٍ من الطاقة الشعورية أو المشاعر المكثفة التي تنتقل للقارئ من خلال «قالب لغوي».

وبالتالي توجهتُ إلى كل روايةٍ بدوافع مختلفةً، أنا عن نفسي بميل للتجريب في كتابتي حتى لو كان هذا الأمر غير واضحٍ للقارئ، وفي الفترة التي كنت أكتب فيها رواية «العزومة» كنت مؤمناً بزيادة بالتقنيات في الكتابة والقواعد، والسماع إلى «الكُتَّاب المتحققين»، حالياً مؤمن بالكتابة من أجل البحث عن الأصالة والصدق في الحكاية، والتجريب والكتابة مرة واثنين والصبر، هذه وصفةٌ فعالةٌ لوصول الكاتب إلى الخط اللغوي والشكل القصصي، وفي النهاية هي تجاربٌ قد تنجح أو تفشل، هذا احتمالٌ يجب أن نكون مؤهلين له.

فكرة «اختفاء» البطل والبحث عنه وكواليس حياته التي تتكشف خلال عملية البحث «فكرة جذابة» تشد القارئ وتجعله يندمج في الرواية وأحداثها.. هل كان «الاختفاء» ترجمةً لمأساة البطل يونس الفار في رواية «العزومة»؟

قصة «يونس» في رواية «العزومة» اشتملت على «فكرتين» كانا طوال الوقت في بالي؛ الأولى: معايير التَّقبُل عند الناس، بمعنى «احنا كمصريين بنشوف البشر إزي؟»، الثانية: فكرة البحث عن معنى، وهذه الفكرة كانت ظاهرةً عند «يونس» بصورةٍ كبيرةٍ، وبدرجة أقل عند «طارق».

«الاختفاء» فعلٌ وليس بالضرورة ترجمةً لمأساة «يونس»، لم أكن أريد إظهار قصة «يونس» باعتبارها مأساةً، ولم أكن مشغولاً بإخراجه في صورة «البطل التراجيدي»، ومارست نوعاً من القسوة في الكتابة عنه، فـ«الاختفاء» كان نوعاً من أنواع «التمرد» والمقاومة للواقع.

في الحقيقة لا أحب إعطاء تفسيراتٍ لشغلي، ولكن القارئ نفسه قد يضع احتمالاتٍ كثيرةً لهذا الاختفاء؛ ممكن يشوفه من زاوية المأساة، التمرد، المظلومية، أو نترك الإجابة مفتوحةً، هناك مَنْ رأى هذا الاختفاء مجرد حيلةٍ من «يونس» حتى يلفت نظر «طارق».

في النهاية «يونس» لم يكن بريئاً ولكن كان مليئاً بالتناقضات، وهذا النوع هو المفضل لي، أما «الاختفاء» فكله «تأويلات»، بمعنى ترك المساحة للقارئ للتأويل.

«يونس» بطل روايتك «العزومة» فشل في التمثيل والكتابة والحب فضلاً عن كرهه للمجيء إلى الحياة أصلاً.. هل ترى أنَّ فكرة الاعتماد على «المظلومية» تجعل الكاتب والقراء يتعاطفون مع هذا البطل؟

وجهة نظري أنَّ «الأدب» من فترةٍ طويلةٍ به «احتفاءٌ» بالهزيمة؛ نحن نعيش عصوراً متراكمةً من هزيمة الأفكار الكبرى وانتصار الأفكار المخيفة، والأدب يحتفى بالشخص المهزوم أكثر من المنتصر، وهناك تعاطفٌ من الناس مع الشخصيات المهزومة، حتى الإنتاج الفني الذي يسير إلى حدٍ ما متوازياً مع «الأدب» تكون الشخصيات الأكثر جاذبيةً به هي «شخصية نموذج ضد البطل» التي بها مشكلات وتناقضات، وهي «فكرةٌ قديمةٌ» بالمناسبة؛ ففي أدب نجيب محفوظ نجد شخصية «حسنين» في رواية «بداية ونهاية»، ومحجوب عبد الدايم في «القاهرة الجديدة»، حتى شخصية أحمد سيد عبد الجواد كانت مليئةً بالتناقضات، وليست شخصية البطل الذي يحقق كل الآمال.

نحن في عصر الهزيمة، وفيه الإنسان يخوض معركةً غير متكافئةٍ، يحاول الاحتفاظ بقيم منها قيم الخير، ولكن هذا يكون تحت وطأة نظام قيمي في السياسة والاقتصاد والاجتماع يسحق هذه القيم.

أما فكرة «المظلومية» فهي بنت فكرة «الهزيمة» المتعددة الأوجه، وأظنٌ أنها محط فضول الناس، أو أنَّ الناس تجد نفسها في تلك «السردية»، هذا لا يعني أنَّ «الأدب» الذي يطرح أبطاله في صورة المنتصرين يكون رديئاً أو ليس له جمهور، تفسير فكرة المظلومية أظن أنها تتماس مع فكرة القلق و الهزيمة، وأظن أنَّ هذا شعور قطاعٍ كبيرٍ من المتناولين للأدب والفن بشكلٍ عامٍ.

في النهاية، أرى أنَّ تعاطف القارئ مع البطل متروكٌ للقارئ، ولكن الكاتب عليه أن يتعامل مع أبطاله بالحذر وبطريقةٍ واعيةٍ، هذا الكاتب لا يُريد فرض صورةٍ معينةٍ عن بطله لدى القارئ، أو تكون مصمماً على أن يتعاطف القارئ مع البطل.

أنا بصفتي قارئاً قبل أن أكون كاتباً أحب الشخصية التي تُحيرني، في الأول والآخر هذه أذواقٌ، وإجمالا فكرة «المظلومية» لا تكون محاولةً من الكاتب لـ «دغدغة» عواطف القارئ، ولكن كما قلت هي «ابنة الهزيمة».

«يونس» في روايتك «العزومة» كان مؤمناً بـ«المجاملات» في الوسط الأدبي حتى يجد مستقبلاً مَنْ يجامله.. هل أنت تتفق مع هذا التوجه؟

أفصل بيني وبين الشخصية؛ «يونس» في رواية «العزومة» كان لديه أفكاره، شخصياً أرى أنَّ المجاملات موجودةٌ في كل مجالٍ وليس في «الأدب» فقط؛ أي فنانٍ يكون لديه رغبة لمشاركة فنه مع الناس، أي كاتبٍ نفسه إنه تُقرأ أعماله ويتشاف، ويتعرف إلى غيره من الكُتَّاب، ويتبادلون الأعمال، ويحس بنوعٍ من أنواع التفاعل.

بتعبير علماء النفس، هذا التفاعل يحكمه رأس المال الاجتماعي بمعنى وجودك بين الناس، تقاطع مصالحك معهم، هذا ما يجعل «المجاملات» تظهر في «الأدب» بهذا الشكل الذي به «سطوة وسلطة» في التحقق والوصول إلى القراء، وهذا موجودٌ، ولن أكون أول مَنْ يتحدث عن الشللية في الوسط الأدبي؛ الشاعر فاروق جويدة نفسه تحدث عنها.

وأرى أنَّ مَنْ يفكر في الانتشار بين الناس سيتعامل مع هذه الفكرة، وسيكوِّن قناعاتٍ شخصيةً في كيفية الانضمام لها؟ أو تحصين نفسه منها.. أي أحد يكتب سيتعرض لها.

بعض التفسيرات الخاصة باختفاء «يونس الفار» كان لها علاقة بالسياسة.. هل تجذبك الروايات التي يكون بها «حسٌ سياسيٌ» وهل تتذكر عملاً قرأته وأعجبك من تلك النوعية؟

«الروائي» يقدم في عمله صورةً عن العالم، ووجهة نظرنا في العالم تحكمها عواملٌ كثيرةٌ من ضمنها «السياسة»، والكاتب هو الذي يختار معالجة عالمه سواء من وجهة النظر السياسية، أو غيرها، هناك رواياتٌ أعجبتني وكان بها حسٌ سياسيٌ؛ مثل «بداية ونهاية» و«القاهرة الجديدة» لـ نجيب محفوظ؛ روايتان كانا بهما جانبٌ نفسيٌ ومأساويٌ، وأيضاً السياسة حاضرة في الخلفية.

إضافةً إلى كل ذلك، «السياسة» في العالم العربي غير موجودة في المجال العام بالصورة المعروفة بتعريفها في بلادٍ أخرى، وبالتالي الفن يقدم للمتلقي وللكاتب فرصةً للالتفاف على هذه الرقابة، وتقديمها عن طريق «المواربة» أو «التورية».

وهذا الشكل يجعل «الإغراء» في التعاطي مع الرسالة السياسية عندما تقدم بهذا الشكل «أكبر»، عندما تخبر القارئ بأشياءٍ دون أن تصرح بها، هذا أسلوب يجد قبولاً واسعاً عند الناس، سنتكلم عن الحياة وسنتكلم عن العالم والعالم به سياسة، قد نغفلها تماماً، قد نذكرها بجرعةٍ قليلةٍ، قد نكتب روايةً سياسيةً في المقام الأول مثل «حفلة التيس» لـ ماريو بارجاس يوسا، التي تتحدث عن اغتيال «تروخيو» (ديكتاتور جمهورية الدومينيكان رافائيل تروخيو الذي اُغتيل عام 1961 بعد واحد وثلاثين عامًا من الحكم المستبد).

… هل يمكن أن تحدد عوامل قد تجذب القارئ إلى اقتناء وقراءة الرواية السياسية؟

عملية «الانجذاب» إلى الرواية السياسية تحددها عاملان؛ الأول: هل الرواية تتناول السياسة من منظورٍ فنيٍّ وأدبيٍّ يضع القارئ في التعرف على العملية السياسية بشكلٍ لا يجده في النشرات الإخبارية، أو البرامج السياسية أو المقالات الصحفية، العامل الثاني: هل الرواية السياسية تأتي لتقدم «مانيفستو سياسياً» به نوعٌ من أنواع الخطابية، أو الصراع السياسي الذي يجده القارئ في النشرات الإخبارية، وبرامج «التوك شو».

هناك روايةٌ شهيرةٌ جداً، كاتبها لا نعرف اسمه الحقيقي حتى، ولكنه أطلق على نفسه اسم «مهدي حيدر»، اسمها «عالم صدام حسين»، هي من روايات «السيرة الغيرية»، كأنَّ شخصاً يكتب سيرةً ذاتيةً لـ«صدام حسين»، ويتنقل به في الزمن من نشأته في العراق، ثم فترة ضرب العراق في حرب الخليج الثانية.

لا نقول إنَّ الرواية دافعت عن صدام حسين، ولكنها منحت نظرةً قد تكون خياليةً عنه، ولكنك لن تجد تلك النظرة في مكانٍ آخر، هي روايةٌ سياسيةٌ، ولكن السياسة في المرتبة الثانية أو الثالثة خلف البعد النفسي أو الإنساني أو التاريخي.

أنا لا أمانع وجود «السياسة» في الرواية، ولكن أمانع أن تُسوَّق الرواية للجمهور بـ«التوابل السياسية» وهي لم تقدم إضاقاتٍ فنيةً قويةً.

روايتك الثانية «الحارس يصافح الموت بجناحي فراشة» عن طبيبٍ يعمل في مدينة أطلقت عليها أنت اسم «جريس تاون».. هل كان بها جزءٌ من معايشتك للحالات التي تُعالجها أو جزءاً من سيرتك الذاتية؟

كنت منتظراً هذا السؤال، الرواية الثانية «الحارس يصافح الموت بجناجيّ فراشة» أنا مدركٌ تمام الإدراك أن هناك أناساً سيعتقدون أنها سيرةٌ ذاتيةٌ، والحقيقة لا أخفيك سراً أنني لا أحب أن أرهق نفسي في دحض هذا الاعتقاد الخاطئ كليةً.

بطل الرواية «علي» في البداية كان «اختصاصي برمجيات»، ثم قررت أن يكون «طبيباً» فيما بعد، «جريس تاون» هي مدينةٌ متخيلةٌ وفيما بعد أخبرني أحد أصدقائي أن هناك مدينةً تحمل الاسم نفسه في أستراليا.

لا يجمعني بـ«علي» غير أننا طبيبان، ليس لديَّ إخوة أكبر مني، أهلي عايشين، لا توجد «علاقة سامة» بيني ووالدتي، أنا اشتغلت جراحة فترةً، ولكن لم أعمل نهائياً في أي تخصص باطني، لم أعمل في تخصص «نهاية الحياة» ولكن قرأت عن هذا التخصص، وقرأت سيراً ذاتيةً لناس اشتغلت فيه.

كما أنَّ الرواية بعيدةٌ عن السيرة الذاتية، وأنا لم أتعامل مع الحالات التي تعامل معها «عليّ»، فعلا شاهدتُ حالاتٍ تم تشخيصها بأورامٍ خبيثةٍ غير قابلة للعلاج.. هي تجربة علي خيالية.

أيضاً أريد أن أقول إنَّ النصف الثاني من الرواية أرهقني في كتابته؛ وهو الجزء الخاص بعمل «علي» في المستشفى، كنت أكتب بالليل، وأحياناً أجلس أمام الشاشة دون كتابة كلمةٍ، كنت أصاب بصعوبةٍ في النوم وأحياناً أحلم بالكوابيس.

في حقيقة الأمر «علي» بعيدٌ كل البعد على أن يكون انعكاساً من سيرتي الذاتية، هو كان «شخصيةً» فيها نوعٌ من أنواع الابتكار والإبداع بمعنى أنه من «خيالي»، والرواية كانت هتبقى أسهل إذا كانت سيرتي الذاتية.

«علي» يجاوب على سؤالٍ خاصٍ بـ«الموت» في الرواية ويقول إنه يجب عدم كراهية الموت أو حبه ولكن تجاهله.. كيف طرحت «سؤال الموت» والإجابة عليه في الرواية؟

الرواية كانت متعلقةً بمعنى الحياة، أو كيف تستمر الحياة، وأستخدمتٌ الموت كنوعٍ من أنواع «العدسة المضادة»، الشخصيات في الرواية مثل «علي» و«وحيد» لديهم رصيدٌ من الأخطاء جعلهم يدركون أنَّ الحياة لا يمكن لها أن تكتمل، فـ«علي» حاول مع الموت ولكنه لم ينجح، الموت لفظه، فصار منهكاً بسؤال: كيف تستمر الحياة مع هذا الرصيد من الأخطاء، وهذا الرصيد من الهزائم، في عنوان الرواية كانت هناك شبه إجابة عن هذا السؤال، بمعنى أنه تصالح مع فكرة أنَّ الموت ليس حلاً، ولكنه «النهاية»، وهنا حدث تطورٌ في نظرته لـ«فكرة الموت» بتجاهله.

الرواية بعيداً عن «علي» كانت مهتمةً بفكرة ما الذي يدفعنا إلى الاستمرار في الحياة، يجمعني بـ«على» أننا من الجيل نفسه، الجيل الذي شاهد ثورة يناير، كلنا تأثرنا بالثورة حتى الذين يكرهونها، كلنا خرجنا بآثارٍ نفسيةٍ من الثورة التي كانت «طاقة نور» على مدى قصيرٍ، وهذا كان واضحاً في شخصية «علي» بشكلٍ مكثفٍ، وبالتالي كان عنده هزائم وعار وانكسارات، فصار مشغولاً بسؤال كيف يعيش؟

الرواية كانت مشغولةً أيضاً بسؤالٍ: كيف نمنح حياتنا فرصةً أخرى، وألا نعيش كـ«مجرد أشباح» تستيقظ من النوم، وتذهب للشغل، ثم ترجع منه ثانيةً.

«المدينة» قهرت أحلام يونس الفار في «العزومة» ويتحدث عنها «علي» في «الحارس يصافح الموت بجناحي فراشة» بكره شديد عن قوتها في هزيمة الأشخاص وإهانتهم وقهرهم فضلاً عن الوحدة والتشرد.. هل أبطالك يعانون من «أقبح تجليات شراسة المدينة» كما أطلقت عليها أنت في روايتك؟

بشكلٍ شخصي أنا من مواليد دمياط، وأنتقلتُ إلى القاهرة عندما دخلت الجامعة، وأنا مدينٌ للقاهرة بالكثير، وهي أكثرُ مدينةٍ صنعت شخصيتي، وأكثرُ مدينةٍ شعرت فيها بالوحدة، أيضاً عشت فترةً في لندن التي بها نفس الإيقاع العالي والزحمة الشديدة التي تُشعرك في أيامٍ بالدفء والحيوية والطاقة التي لا تنتهي، وتشعرك في أيامٍ أخرى بأنك لا شيء على الإطلاق، وهذا طابعُ العيش في المدن الكبرى.

صعب أن نتخيل «علي» و«يونس» في البوتقة نفسها لأن كل واحدٍ له خلفية مختلفة، «عليّ» من القاهرة، و«يونس» جاء من الأقاليم.. في المدينة تشعر بالانعزال وأنك تحارب حرباً أكبر منك بكثيرٍ من أجل فقط أن ترفع نفسك وأن يراك الناس، طول الوقت تحس أنك غير مرئي.

فيما «علي» ومشكلته مع المدينة، نحن لا نقول في الرواية إن «جريس تاون» مدينةٌ كبيرةٌ، ولكن العمل في استقبال المستشفيات دائماً ما يُعري أمامك فكرة العلاقات الاجتماعية؛ الناس المشردة، الناس الذين تركهم الأهل وسافروا، دائماً ما تشعر في المدينة بالتهديد الاجتماعي، وأن الوحدة تهاجمك بشراسةٍ، وهذا يختلف لو كنت تعيش في مكانٍ أصغر حيث يكون لديك علاقات بجيرانك، أو أنك مع أهلك إذا كنت تعيش في بلدك.

أغنية «ع المدينة» في ألبوم «شبابيك» لـ محمد منير، هي أكثر ما يلخص وجهة نظري في المدينة؛ ففي القاهرة تحس أنك كائنٌ وهميٌ غير موجود حتى يراك أحد من أهل المدينة، وهذا يخلق علاقةً مركبةً.

إجمالا «علي» و«يونس» كانت تجربتهما مختلفةً من حيث التواجد في المدينة، صعب المقارنة بينهما، «يونس» لديه فكرة الإغراء، لأنه كونك أنك ليس من أهل المدينة فهذا يجعلها تُغريك، ولكن تكتشف أن تلك الفرص صعبةٌ، هناك صعوبات خاصة بأسلوبك، لغتك، ملابسك، هذا جعل علاقة «يونس» بالمدينة بها نوع من الغرام والانتقام.

أما «عليّ» فموقفه نابعٌ من أنه يتأمل خذلان الناس في بعضهم البعض، وهذا الأمر يتضخم في استقبال المستشفيات عندما يرى الناس المشردين، أيضا الخلفية السياسية؛ «عليّ» أعمق سياسياً من «يونس»؛ كان يذهب إلى المنتديات ويحاول أن يقرأ ويفهم، هذه النظرة السياسية تفرق.

ما الذي يمكن أن يربط بين «يونس» و«طارق» في «العزومة» و«علي» و«فارس» في «الحارس يصافح الموت بجناحيّ فراشة»؟

«يونس» و«طارق» كل واحدٍ كان يريد ما يمتلكه الثاني، «طارق» في البداية كان ينفر من «يونس» خشيةً أن يتحول لهذا النموذج، أما «يونس» فينظر إلى «طارق» على أنه ابن المدينة المهندَّم الشكل، بينما هو (أي يونس) قادمٌ من الريف، شعره «منعكش»، لهجته ثقيلة، «مش حليوة».

«طارق» ابن المدينة، حياته رتيبةٌ، لا مغامرة فيها، لا يوجد لديه تجربة أو قيمة، العامل الإنساني في حياته «خامل»، أما «يونس» العامل الإنساني في حياته مفعم بالتفاصيل من حيث النشأة والصراع والمظلومية.

الشخصان كانا يكملان بعضهما البعض، «كل واحدٍ حابب اللي عند التاني» ولكن يوجد درجة من «الكِبر» و«حب الذات» وراء عدم الاعتراف بذلك، وكان «لازم يحصل اللي حصل عشان يحسوا أنه كان ممكن يكون بينهم صداقة تُثري تجربتهما في الحياة».

الشخصيتان تشبهان نموذج ثنائية ما جاءت في رواية «زوربا».. لدينا هنا «زوربا» الصعلوك الذي يعيش الحياة بوجهات نظره، و«الراوي» التقليدي الأكاديمي الذي يفكر كما يفكر أبناء المدن.

«علي» و«فارس» في رواية «الحارس يصافح الموت بجناحي فراشة» ثنائية ثانية تماماً، لأنها تتعلق بمدى قدرة الشخص على مسامحة النسخ السابقة من نفسه، مدى القدرة على التعقل في الأمل والطموح والتحقق.. «فارس» يمثل النسخة المتحققة الذي اقترب من الإمساك بالنجوم، كان شخصاً عادياً ثم فجأة تضخم غروره عندما أحس أنه مميزٌ، أما «عليّ» فيحتقر ما فعل، لا يستطيع أن يسامح نفسه.

إذاً ثنائية «علي وفارس» تتعلق بمدى تطور الذات، ومسامحتْنا لنفسِنا في مراحل سابقةً، والأهم من ذلك كله: هل نعرف أنفسنا حقاً؟ في لحظةٍ من اللحظات إذا منحنا أحداً الإشباع أو الغرور أو التحقق قد نتحول إلى «وحوش».

مَنْ يُعجبك من الكُتَّاب سواء كانت تلك أسماء من القديمة أو من مُجايليك؟

أنا أقرأ بطريقةٍ عشوائيةٍ أحياناً، وأحياناً للتعلم بمعنى يكون لديَّ مشروع ما، فأقرأ كتاباتٍ قريبةً من هذا المشروع، الوقت المخصص للقراءة قد يكون قليلاً بحكم الارتباطات المهنية والعائلية.

لكن فيما يخص الأسماء فبالنسبة للمؤسسين طبعا نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، أحب كتابات جيل «الستينيات» جداً، خاصة إبراهيم أصلان وسأكون سعيداً إذا امتلك مشروعي الأدبي لمحكةً من عفوية وتلقائية إبراهيم أصلان، أحب كتابات محمد البساطي لأنه أكثر مَنْ كتب عن الريف بصدقٍ وإبداعٍ وإنسانيةٍ.

أحب أيضاً كتابات هؤلاء: عادل عصمت في الرواية والقصة، وأنا معجب بمشروع الأستاذ وحيد الطويلة؛ عنده نوع من أنواع الحرية في التجريب والشغل مع واللغة، ومن الأسماء الأخرى رضوى عاشور، وكذلك غسان كنفاني وهو أكثر كاتب أثَّر فيَّ على المستوى الإنساني والكتابي.

بالنسبة لجيلي أنا مقصرٌ في متابعة الكتابة الخاصة بهم؛ بسبب الاغتراب وظروف الحياة وقلة الوقت المخصص للقراءة، ولكن يعجبني أحمد عبد المنعم رمضان وهو رشيق بين القصة والرواية، ويتحرك بنوعٍ من أنواع الحرية والجرأة، أحمد جاد الكريم مشروعه مبشر جداً، ويتحرك في مناطق تجمع بين الأصالة والتاريخ، أيضا هو متمكن من أدواته، ولديه ميزة خاصة بدراسة «الأدب» أكاديمياً، وهي فكرةٌ صعبةٌ وسط جيلنا ممكن تكون لأسبابٍ اقتصاديةٍ ومعيشيةٍ، فعندما يكون كاتب ما دارسا للأدب أكاديمياً، فأنا أحب أعرف كيف ستسير كتابته.

أيضا من الأسماء الأخرى: أحمد صابر الذي ابتعد عن الكتابة، ولكن لديَّ أمل أنه سيرجع، وهو عنده قدرة وجرأة في التجريب ونسج روايةٍ من حكاياته، وكذلك محمد عبد الرازق علي الذي قدَّم روايتين يبشران أنَّ لديه الكثير لتقديمه، وهو قادر على صناعة رواياتٍ تستحق القراءة وبها جودةٌ عاليةٌ ومقدارٌ عالٍ من الصناعة الفنية. دعاء البادي لديها نوعٌ من أنواع الكتابة التي تتحرك بالجرأة بين المسرحية والرواية.

في قائمة الكتاب الذين أخطط لقراءة أعمالهم: فريد عبد العظيم، محمد جمال، ومصطفى منير.